《小店智库报告》① | 那些年轻人带来的业态革新和意义建构

浙江是个体经济的先发地。

截至2025年9月,浙江个体工商户在册总量737.35万户,占经营主体的64.54%,同比增长5.61%,保持良好增长势头。

个体经济,不仅是解决群众就业问题和推进共同富裕的重要渠道,也是促进消费和推动经济发展的重要组成部分。个体工商户既是产业链供应链的“毛细血管”,也是市场的“神经末梢”,提供了80%以上的日常居民生活服务,解决了30%以上的劳动就业。

而个体经济中,大家感受最为深刻、也最为关切的当属街头巷尾的小店。一家小店背负了一家人的生计,万家小店点亮了人间的万盏灯火。

对小店,商务部发布的《全国小店经济发展指南》中有这么一个定义:小店是指面向居民消费的批发、零售、住宿、餐饮、家庭服务、洗染服务、美容美发、维修、摄影扩印、配送服务等行业的个体工商户,雇员10人以下或年营业额100万元以下的微型企业,及年营业额1500万元以下的网店。

小店经济是最直接的民生经济,便民经济。当下,小店经济快速发展,在扩大就业、方便群众生活、繁荣市场经济等方面具有不可替代的作用,已成为国民经济和社会发展的重要组成部分,是满足人民对美好生活追求的重要支撑。

从2021年3月7日起,潮新闻·钱江晚报持续关注小店,并连续五年推出“百家小店调查”系列报道。

五年间,调研通过现场走访、深度调查、社群服务等多种形式,形成了四份《百家小店调查报告》、一份《小店指数调研报告》,并通过数以百计的报道和版面,持续关注超千家小店,感受、记录了它们的生存状态和生命力。

2025年10月24日,潮新闻·钱江晚报联合浙江省社会科学院发布《小店智库报告》,进一步思考 “如何激发小店活力、提升小店经营韧性”。

报告第一章聚焦新气象:年轻化与业态革新。

涛涛和他的爆米花小摊。本端资料图

店主代际更替,年轻人占比显著提升

店主地域构成结构变化,外省店主比例降低

五年前,首份《百家小店调研报告》中提到,当时100个小店中年龄最小的店主25岁,最大的60多岁。最年轻的店主是三位海归之一,他们三个人在杭州建国北路上开了一家“早咖晚酒”的咖啡馆。

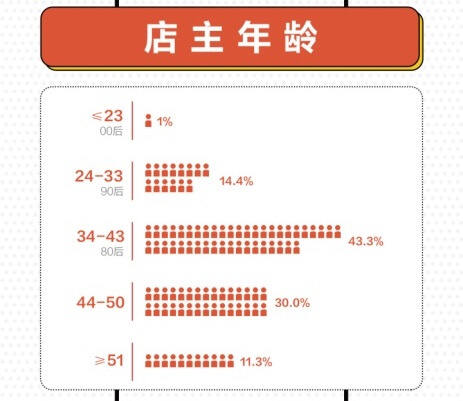

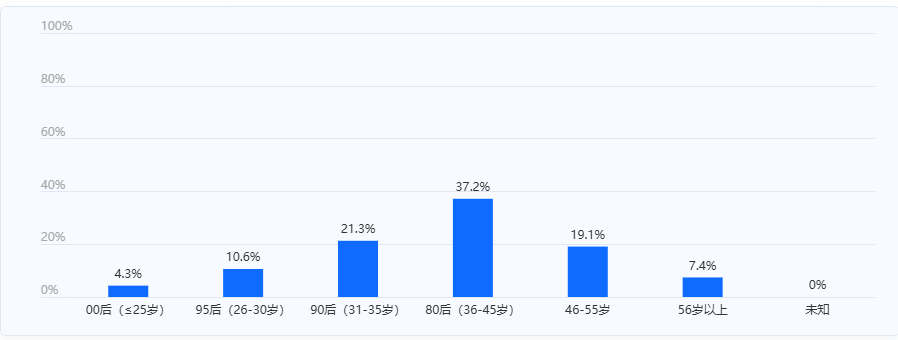

调研发现,五年来,小店店主中年轻人的比例不断增加,特别是95后、00后店主的占比提高。

在2023年我们走访的97家小店中,90后占比13.4%,95后和00后分别占比1%。到了2025年,90后占比达21.3%,提高了近8%;而95后达到10.6%,00后也来到了4.3%。

2023年调研中,店主年龄构成。盛锐制图

2025年调研中,店主年龄构成。盛锐制图

当下80后依旧是小店店主的中流砥柱,但和90后人群的占比正在逐步缩小。

2021年的调研中,70%以上的店主来自于浙江省外。但到2023年这一比例降至46.4%,今年更进一步跌破30%。

2021年,年近40岁的江西人林辉,关掉了自己在杭州开了8年的仙林苑早餐店。受疫情影响,收入只有原来的一半,“早餐店的生意基本饱和了,再算一下生活成本,我还是决定回老家。”

走访中,很多40-50岁的来自于安徽、河南、江西等地的店主,带着房租、房贷、子女教育开支等压力,守着一方小店。

很多店主都表达了类似的想法:等孩子大学毕业、工作成家,就回老家建房子、换种活法。

近年来,随着城乡一体融合高质量发展和乡村振兴战略的深入实施,乡村发展潜力加速释放,吸引了越来越多的大学毕业生、城乡青年入乡返乡创业。

村咖姑娘施丹妮 记者 施雯 摄

比如,余杭黄湖90后姑娘施丹妮,辞去建筑行业的稳定工作,回到村里的自家农场,开起了一家村咖。参加咖啡师培训、购买咖啡设备……一边钻研咖啡开村咖,一边帮父母打理家庭农场。

今年4月,施丹妮用农场产的樱桃汁,特调出一款名为“樱雪煎云”创意咖啡,获得了浙江省村咖大赛金奖。几年时间,施丹妮的村咖成为了家庭农场的门面担当,让村咖和农场相互赋能。

省社科院副研究员张秀梅提到,五年时间里店主地域构成结构的变化,折射出中国人口流动格局的深刻转型。随着外省店主比例从70%降至30%以下,大学毕业生、城乡青年入乡返乡创业的趋势日益显著。这不仅是经营主体的更替,更是城乡关系的重构。对于个体而言,城乡之间的流动不再是简单的“进城谋生”或“返乡避险”,而是一种基于价值选择的双向奔赴。无论是城市青年下乡开设“村咖”,还是乡村青年借助电商将家乡特产销往全国,小店经济正在成为打破城乡二元结构、促进要素双向流动的实践平台,成为连接城乡、促进区域均衡发展的微观支点。这种流动背后,是个体对生活方式的重新定义,也是乡村振兴战略带来的机遇重构。

业态持续创新,差异化竞争取代同质化经营

承载意义建构的小店出现,也带来新的课题

省社科院研究员吴晓露关注到,随着大量年轻人涌入,小店业态创新层出不穷,不仅古着店、宠物烘焙等“非标”小店、“文创+咖啡”、“露营+餐馆”等跨界复合小店、“一店一故事”、传统手工艺体验等特色文化融合小店不断涌现;而且直播电商、私域运营等小店运营模式创新活跃,创业动机也更加多元,除传统的“谋生型”创业外,亦出现“体验型”和“兴趣驱动型”创业,创业场面更遍及城市和乡村,很好地满足了多种创业者的多样化需求。

年轻店主的出现,不仅催生了各种各样的新奇小店,他们也在用新的经营和营销模式,刷新着大众对小店的认识。

舒坤恒的中古相机店 记者 段罗君 摄

00后山东小伙舒坤恒,两年间经历离职、开店、店铺倒闭到再开店。如今,他将杭州萧山萧然街艺术园区内的一个车棚爆改成一家充满美式复古风的中古相机小店。

随着“撕拉片”复古成像方式的走红,舒坤恒的小店成了复古相机、胶片摄影爱好者聚集的潮流地。

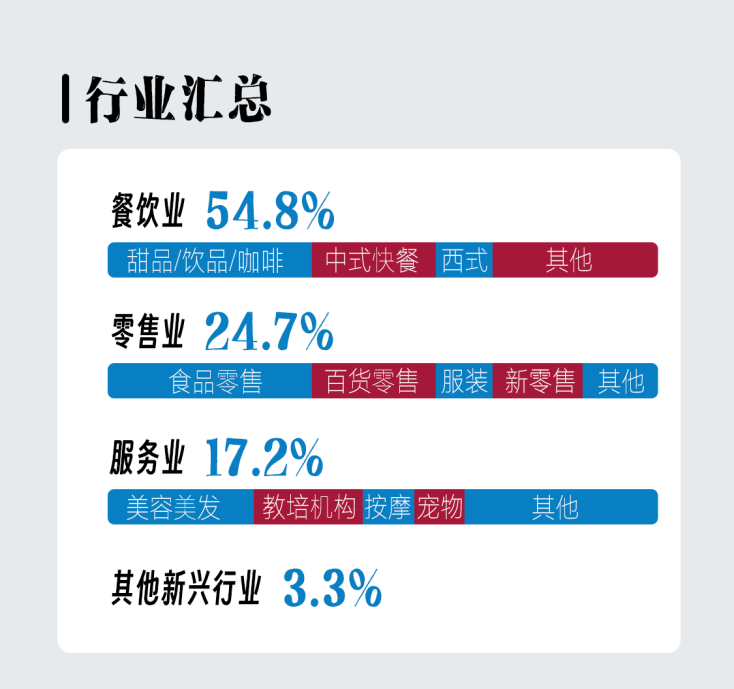

2025年的百家小店调研中,首次专设了“新兴业态”指标,占比达到了3.3%。潮玩店、谷子店、古着店等“潮流经济”小店逐步进入大众视野。

盛锐制图

和老一辈开小店卖货不同,潮流小店店主都强烈地传达了一个理念:我的小店就是要与众不同,是能提供情绪价值的。

95后女孩陈黎把情绪价值输出作为了小店“名片”。她在杭州的整个开店过程,像是和网友共同打造了一个关于梦想的故事——邀请网友当精神股东,她在社交平台上详细记录一步步长成的小店,报告装修的每一个细节、每一项花费。小店营业后,真的有很多网友来光顾这家“看着长大”的小店。

不过作为一名“体验派”, 陈黎还没有做好长期经营小店的准备,在合同到期之际,她选择了将店关掉。

省社科院副研究员张秀梅表示,年轻店主一代的崛起,反映出劳动伦理与消费文化的深刻变革。从00后店主将“情绪价值”作为核心竞争力,到95后通过社交媒体邀请网友成为“精神股东”,小店的功能已从满足物质需求转变为承载意义建构。这种变化标志着青年一代正在通过商业实践完成自我身份的确认,把小店作为表达价值观、建立社群认同的舞台。此类“表演性劳动”,从本质上就是通过社交媒体将创业过程转化为可分享、可共情的文化产品,进而模糊了生产与消费、工作与生活的边界,创造出新型的社会联结方式。

与此同时,面对可能存在的持续性发展挑战,我们也需要加快构建包括金融支持、心理辅导、技能培训等在内的系统性支撑体系,帮助青年将理想主义转化为长期主义。